トップページ過去の記事(2011年度)

最終講義と退職のお祝いのパーティ

平成23年3月10日(土)、本学科 安庭宗久教授の最終講義が開催されました。

その後、KKRホテル博多にてご退職のお祝いパーティが行われ、

参加者一同が安庭先生のご功労に感謝の意を表しました。

安庭先生は本学に着任されて以来、応用物理学科および物理科学科の発展にご尽力いただきました。

平成23年3月10日(土)、本学科 安庭宗久教授の最終講義が開催されました。

その後、KKRホテル博多にてご退職のお祝いパーティが行われ、

参加者一同が安庭先生のご功労に感謝の意を表しました。

安庭先生は本学に着任されて以来、応用物理学科および物理科学科の発展にご尽力いただきました。

平成23年度 理学研究科応用物理学専攻修士論文発表会

2012年2月10日、18号館2階の1824教室において、 平成23年度理学研究科応用物理学専攻修士論文発表会が開催されました。 応用物理学専攻博士前期(修士)課程2年生18名が、これまでの研究成果を発表しました。 発表者名と題目は以下の通りでした。

1.江口 崇:ポリビニルアルコールキャストグルフィルムの力学的特性及び熱的挙動に関する研究

2.江口 正人:殻模型によるN=40近傍の原子核の研究

3.荏隈 哲也:低含水率領域におけるポリビニルアルコールゾルとゲルの熱的挙動とその力学的特性の変化に関する研究

4.大下 淳:確率共鳴を利用した光論理素子の研究

5.金子 薫:光周波数コムを利用した高分解能分光システムの研究

6.倉田 昌親:ポリ乳酸の結晶化挙動の多段階変化と融解挙動

7.古賀 克巳:メソ多孔体薄膜の細孔サイズ制御プロセス及びTiO2ナノ粒子の物性に関する研究

8.高本 一郎:帰還のある光双安定系における確率共鳴

9.園田 勇輝:Fe-Ni-Co-Ti合金の弾性異常と理想強度

10.豊田 忠史:強誘電体(Bi4-xLaxTi3O12)薄膜の物性とメモリ機能の制御に関する研究

11.永石 雄己:Ca添加を施したGd系銅酸化物高温超伝導体の作成と評価

12.中澤 卓也:Ca添加を施したY系銅酸化物超伝導体の試料作成と評価

13.西山 明子:微小液滴中の自励振動反応による界面変形

14.呑山 真基:第一原理全エネルギー計算によるfcc金属の理想強度計算とMn-Cu系合金の研究

15.樋口 陽一:USB-PSoCの計測への応用

16.藤原 章恭:STMによるフラーレンの観察

17.村田 将智:Yb系銅酸化物超伝導体のCa置換効果の研究

18.山崎 省二:動的結合をもつ化学振動子集団の同期現象

物理科学科「先輩と語る」を開催

物理科学科「先輩と語る」を、12月16日(金)、18号館1823教室で行いました。 卒業生として、龍 大介さん(久留米市立牟田山中学校教諭)、 松岡 博さん(株式会社ヌーラボ)、中嶋 渉さん(シグマ光機株式会社) と西田 龍仁さん(ケニス株式会社)の皆さん、在学生として3年次生と大学院生が参加しました。 仕事・職場の紹介、今、情熱を注いでいること、学生時代の過ごし方や進路決定、 在学生に期待することついて紹介していただきました。 ご講演後、18号館1825と1826教室で卒業生と参加者が懇談を行いました。

眞砂研究室(量子電子物性研究室)

私たちの研究室では、電子のもつ「スピン」という性質を調べています。磁石で

はない金属中で、スピンの情報を保ったまま電子が流れることができるのは、

1um程度以下と非常にわずかな距離ですが、微細加工の発達によって弧の長さよ

り小さい素子を作ることができ、スピンの性質を利用することができるようになっ

てきました。身近な応用としては、HDDのヘッドに使われている巨大磁気抵抗

効果やトンネル磁気抵抗効果を用いた素子です。私たちは、微細加工技術を駆使

して、ナノスケールの実験素子を作製して、スピンの拡散や高周波磁場を与えた

ときのスピンの振る舞いについて研究を進めています。

(写真)磁性体の高周波応答を測定する微細素子

福岡大学オープンキャンパス2011開催

真夏の太陽の照りつける8月6日(土)、恒例の福岡大学オープンキャンパスが 開催されました。当日は、多数の参加者に来ていただきました。 この場を借りて御礼いたします。

さて、物理科学科では、「分子・量子・複雑系の世界を探ってみよう」

と題して、公開実験や模擬授業を行いました。

公開実験は、「不思議な超伝導現象」、「かたちの物理」、

「熱起電力」、「電気振動」、「迷路探索ロボット」、

「授業”発明と特許”の資料展示」、「非線型複雑系の世界」、

「リサージュ図形」、「燃料電池」、「色素増感太陽電池」、

「ナノサイエンスINST紹介コーナ」の11テーマでした。

また、模擬授業は、「色素増感太陽電池の製作」、

「ピンホールカメラ」、「量子の世界」、「ミューオン触媒核融合」、

「CGアニメーションを作ろう」の6テーマでした。

公開実験会場には、ほぼ500人の参加者が入場し、

模擬授業にも多数の参加者が集まり、大学の授業や実験を体験しました。

写真の一部を掲載しますのでご覧ください。

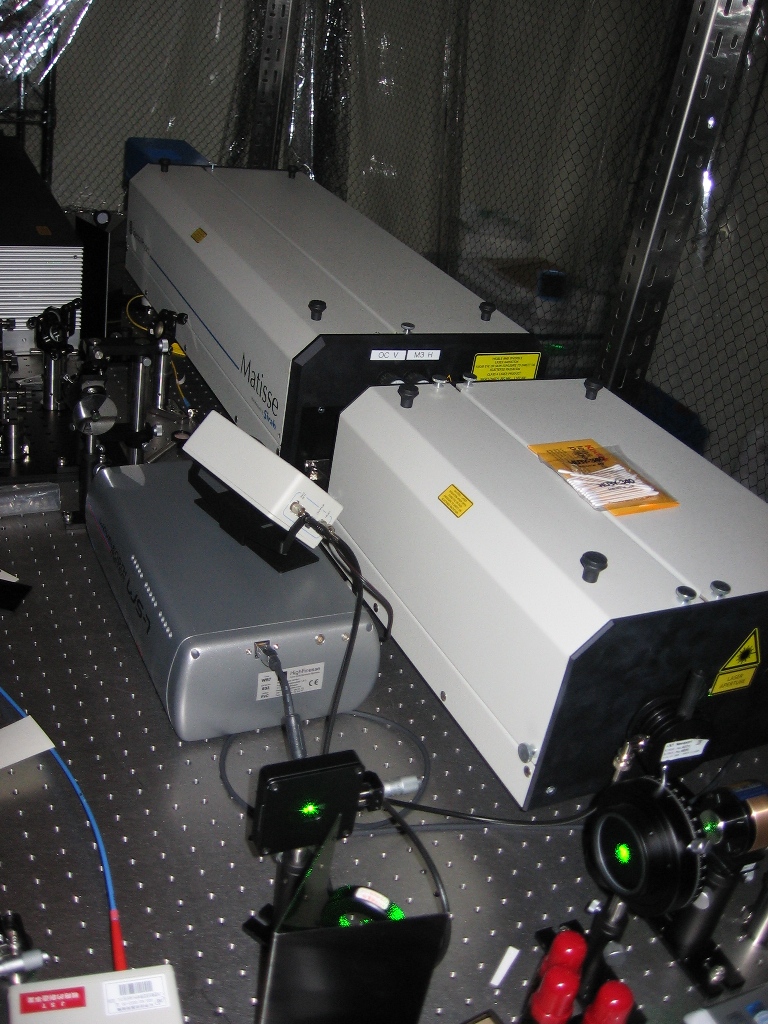

御園研究室

私たちの研究室では、超高分解能レーザー分光による精密計測の研究を行っています。

主な研究対象はナフタレン等の基本的な多原子分子です。

基本的な多原子分子の分光学的性質を研究することは、

環境問題や生命科学の基礎として極めて重要です。

この精密分光計測の鍵を握るのが、優れた精度を持つ波長の目盛です。

我々は、原子時計に安定化した光周波数コムをこの目盛として利用して、

究極の精度で超高分解能スペクトルを測定し、

多原子分子のダイナミクスを解明しています。

(写真)超高分解能レーザー分光システム

私たちの研究室では、超高分解能レーザー分光による精密計測の研究を行っています。

主な研究対象はナフタレン等の基本的な多原子分子です。

基本的な多原子分子の分光学的性質を研究することは、

環境問題や生命科学の基礎として極めて重要です。

この精密分光計測の鍵を握るのが、優れた精度を持つ波長の目盛です。

我々は、原子時計に安定化した光周波数コムをこの目盛として利用して、

究極の精度で超高分解能スペクトルを測定し、

多原子分子のダイナミクスを解明しています。

(写真)超高分解能レーザー分光システム

今月の研究室紹介 山本研究室(6月)

私たちを含めて生き物の中には、膨大な数と種類のタンパク質が存在します。 そして、生命を維持する活動、例えば見る・走る・食べる、 などにはタンパク質が大きな役割を果たしています。 あるタンパク質は細胞の中で荷物を運んだり、 また別のタンパク質はエネルギーとなる物質をつくったりと、 その機能は実に多様です。そして、タンパク質が発揮するこれらの機能は、 私たちの現在の科学でも真似できないくらい精密なものです。 それでは、タンパク質1個の大きさはどれくらいなのでしょうか。 それは、およそ10ナノメートル(=1億分の1メートル)程度です。 このような小さいものが、どのような仕組みで働いているのでしょうか。 タンパク質が働く様子を実際に見ることができれば、いろいろなことがわかるはずです。 私たちの研究室では、ナノメートルの世界を見る技術を使って タンパク質を直接見ることで、その仕組みを明らかにしようとしています。

今月の研究室紹介 宮川研究室(5月)

自然界には自発的なリズムやパターンが現れます。 潮の満ち引きや心臓の鼓動、砂漠の風紋や熱帯魚の模様などです。 特に生物に現れるものは、物質・情報・エネルギー変換の結果として出現し、 階層性を有する動的システムの振る舞いとして理解できます。 このようなリズムやパターンについて、生物の種などに依存しない普遍的な要素を 抽出して考える枠組の一つとして反応拡散系が用いられます。 我々の研究室ではマイクロエマルション、ゲル、 リポソームなどのソフトマターで反応場を構成することで、 より生物に近い環境を再現します。このような実験系を用いて、 反応拡散系の新奇な振る舞いやその外場に対する応答性について研究しています。