トップページ過去の記事(2014年度)

ラーニング・ピラミッドと物理学パワーアップ道場〜寺田研究室〜

最近、大学の教育にもアクティブ・ラーニングという学習法または教授法を取り入れるべきだという議論が盛んにおこなわれています。ここで、「学習法または教授法」と言っているのは、学ぶ学生の立場からすれば学習法であり、教員の立場からすれば教授法という側面があるからです。

アクティブ・ラーニングとは、従来のように教室での講義を中心とするのではなく、グループ・ディスカッションやワークショップという形式で、受講者どうしが考えや意見を述べ合って、それをまとめて、ひとつの結論に到達するということに主眼を置く方法です。この方法が有効であるとされる根拠の一つに、ラーニング・ピラミッドというものがあります。これはアメリカのNational Training Laboratoryという研究所で考案されたもので、学習による知識などの定着率を定量化し、それを可視化したものです。これによると、定着率は、講義を受講しただけでは5%、資料や書籍を読むことでは10%、視聴覚教材では20%、実演などでは30%、グループ・ディスカッションでは50%、実体験(実験なども含まれると考えられます)では75%、他者に教えることでは90%と、教室に座って授業を受けるだけではなく、グループで学び合うことが、学習の効果を高める結果につながるとされています。

福岡大学理学物理科学科に限らず、多くの大学の理系の学部では、カリキュラムの中に実験が組み込まれ、さらに卒業研究など、様々なアクティブ・ラーニングの要素がちりばめられていて、時代がやっと追いついてきたという状況です。

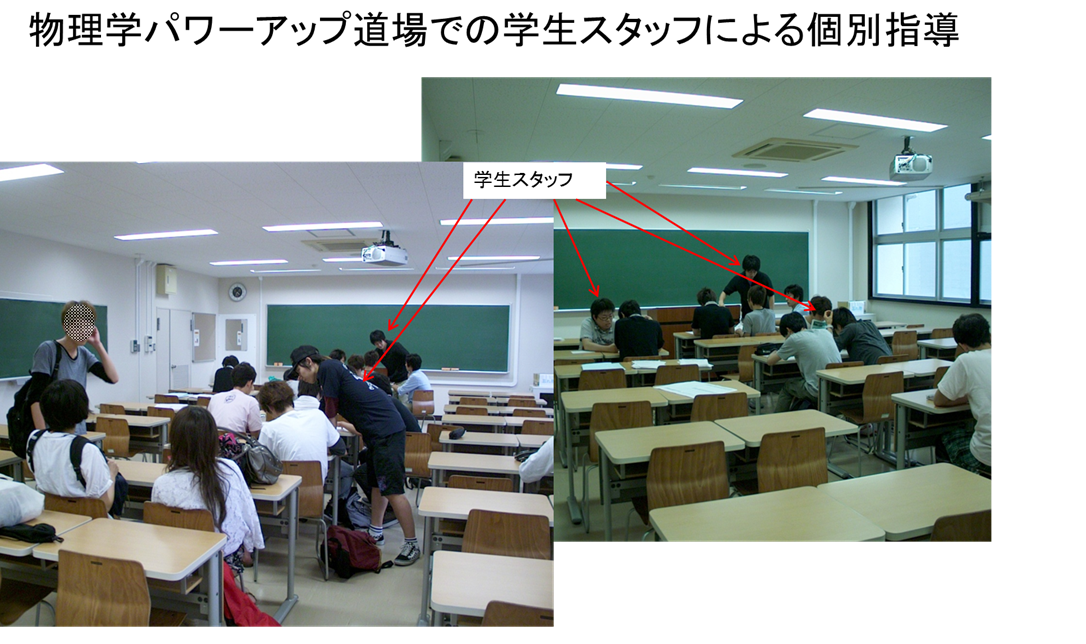

さらに、物理科学科では、数年前から「物理学パワーアップ道場」という教え合いの場を開設しています。これは学科の2年生以上の学生が、他学部の1年生で物理学に関係した講義を履修している人たちの質問に答えるという場です。このように、他者に教える機会を持ち、さらに自らも学ぶ経験を積むことができます。

これを読んだ受験生の皆さんで、このような活動に関心のある人は、是非、福岡大学理学部物理科学科を選んでください。皆さんの参加をお待ちしています。

平成26年度 理学研究科応用物理学専攻博士学位申請論文公聴会と修士論文発表会、理学部物理科学科卒業論文発表会

2015年2月2日、9号館2階の921教室において、西山明子さんにより、「光周波数コムを用いた超高分解能レーザー分光」と題する博士学位申請論文公聴会が開かれました。

また、2月9日には、18号館2階の1824教室において、平成25年度理学研究科応用物理学専攻修士論文発表会が開催されました。応用物理学専攻博士前期(修士)課程2年生4名が、これまでの研究成果を発表しました。発表者名と題目は以下の通りでした。

1.大石 裕介:C60薄膜作成とそのSPM観察

2.熊谷 瑞記:TiO2ナノ粒子内包薄膜の光学物性

3.小俣 愛美:高速原子間力顕微鏡による高等植物グラナ膜の観察

4.半田 裕之:高速原子間力顕微鏡ピエゾドライバの広帯域駆動法の開発

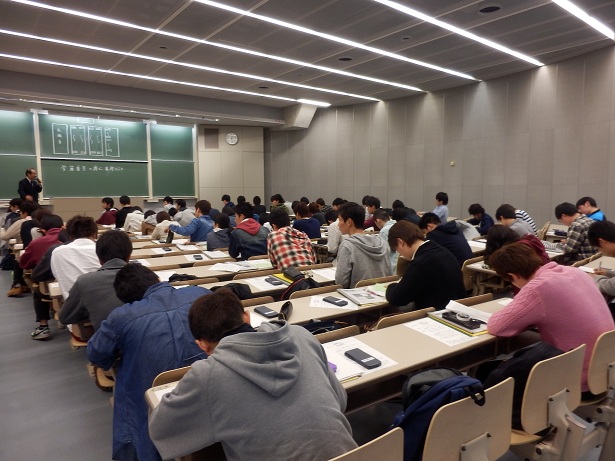

さらに、2月13日には、18号館2階の1821と1824教室において、平成25年度理学部物理科学科卒業論文発表会が開催されました。14研究室から59人が発表し、大学生活の集大成として、各自の研究成果を報告しました。

写真は、卒業論文発表会の会場の様子です。

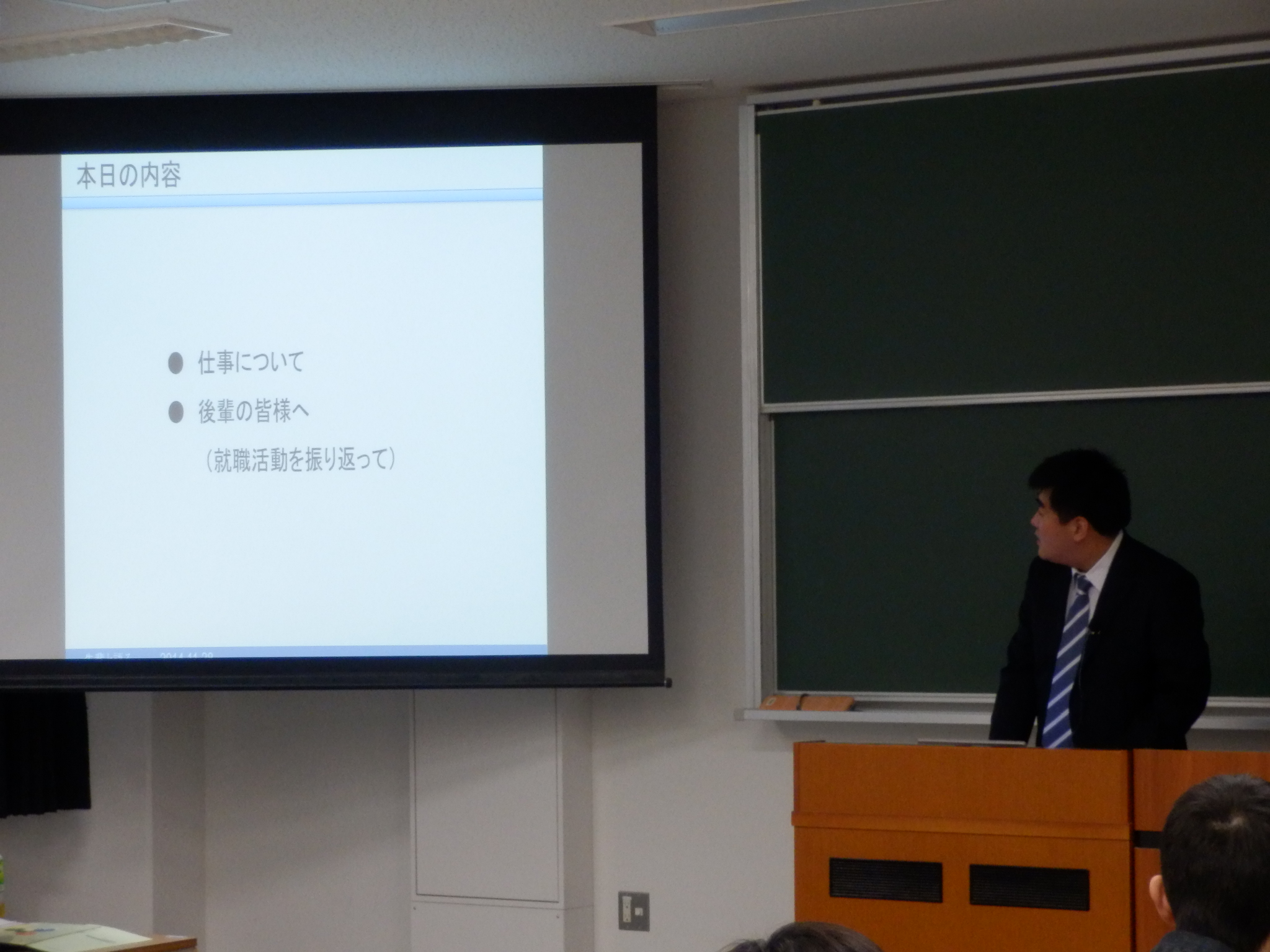

物理科学科「先輩と語る」を開催

物理科学科「先輩と語る」を、11月28日(金)、18号館1823教室で行いました。 卒業生として、豊田 忠史さん(大塚電子株式会社 先端技術開発部)、宮脇 剛士さん(新日本非破壊検査株式会社 北九州支社営業部)と福井 徳朗さん(大阪大学大学院 理学研究科物理学専攻 核物理研究センター理論部 博士後期課程3 年)のお三方、在学生として3年次生と大学院生の約50人、教員4名が参加しました。 お三方には、大学時代や就職活動の体験談や自分の進路を定める考え方、現在のそれぞれのお仕事について紹介していただきました。 ご講演後、お三方を囲んで、18号館1822教室と1825教室で参加者が懇談を行いました。

研究室紹介〜山本研究室〜

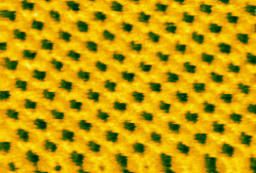

私たちを含めて生き物の中には膨大な数と種類のタンパク質が存在し、生命を維持する活動に大きな役割を果たしています。その機能は実に多様で私たちの現在の科学でも真似できないくらい精密なものです。それでは、タンパク質1個の大きさはどれくらいなのでしょうか。それは、およそ10ナノメートル(=1億分の1メートル)程度です。このような小さいものが、どのような仕組みで働いているのでしょうか。タンパク質が働く様子を実際に見ることができれば、いろいろなことがわかるはずです。私たちの研究室では、ナノメートルの世界を見る技術を使ってタンパク質を直接見ることで、その仕組みを明らかにしようとしています。(写真)タンパク質の二次元結晶

私たちを含めて生き物の中には膨大な数と種類のタンパク質が存在し、生命を維持する活動に大きな役割を果たしています。その機能は実に多様で私たちの現在の科学でも真似できないくらい精密なものです。それでは、タンパク質1個の大きさはどれくらいなのでしょうか。それは、およそ10ナノメートル(=1億分の1メートル)程度です。このような小さいものが、どのような仕組みで働いているのでしょうか。タンパク質が働く様子を実際に見ることができれば、いろいろなことがわかるはずです。私たちの研究室では、ナノメートルの世界を見る技術を使ってタンパク質を直接見ることで、その仕組みを明らかにしようとしています。(写真)タンパク質の二次元結晶

福岡大学オープンキャンパス2014開催

台風11号の接近が危ぶまれた8月9日(土)、恒例の福岡大学オープンキャンパスが開催されました。当日は、多数の参加者に来ていただきました。この場を借りて御礼いたします。

さて、物理科学科では、「分子・量子・複雑系の世界」と題して、公開実験や模擬授業を行いました。公開実験は、「不思議な超伝導現象」、「非線型複雑系の世界」、「かたちの物理」、「自走式ロボット」、「電子顕微鏡」、「授業”発明と特許”の資料展示」、「ナノサイエンスINST紹介コーナ」でした。また、模擬授業は、「電子顕微鏡で見るミクロの世界」、「ピンホールカメラ」、「CGアニメーションを作ろう」、「量子の世界」、「星のかがやくしくみ−みんな星から生まれた−」でした。

公開実験会場には、非常に多くの参加者が入場し、模擬授業にも多数の参加者が集まり、大学の授業や実験を体験しました。

写真の一部を掲載しますのでご覧ください。

オープンキャンパスのお知らせ

8月9日(土)に福岡大学オープンキャンパスが開催されます。

本学入学センターのオープンキャンパスに関するページ(http://nyushi.fukuoka-u.ac.jp/event/op/index.html)もご覧ください

物理科学科では、以下の催しを予定しています。

テーマ:分子・量子・複雑系の世界を探ってみよう

開催時間:午前10時から午後4時まで

公開実験:不思議な超伝導現象、非線型複雑系の世界、かたちの物理、自走式ロボット、授業

「発明と特許」の資料展示、ナノサイエンスINST紹介コーナー、物理科学科ガイドツアー

模擬授業:電子顕微鏡で見るミクロの世界(随時開催)、ピンホールカメラ(随時開催)、CGアニメ

ーションを作ろう(随時開催)、量子の世界(10:30~、15:00~ 約30分)、星のかがやくしくみ-

みんな星から生まれた-(11:30~、14:00~ 約30分)

お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。

ナノマテリアル研究と機能素子への応用〜香野 淳

ナノメートルサイズの小さな粒子や薄膜(ナノマテリアル)を活用して消費電力の非常に少ない電子素子や高効率の発電素子等を実現できれば、使用する物質の量や消費エネルギーを大幅に低減できると考えられます。私たちの研究室では、高性能で消費エネルギーの少ないメモリ素子や高効率の発電素子の実現を夢見て、誘電体や磁性体などのナノ粒子・薄膜の作製手法やナノ構造計測技術の開発、ナノマテリアル特有の性質の発現機構の研究、ナノ粒子等を用いた素子の特性に関する研究を行っています。図は、シリコン基板上の多孔質薄膜の穴の中に酸化チタンのナノ粒子を合成し、電極をつけて作製したコンデンサ素子(挿入図)の静電容量−電圧特性の実験結果の例です。量子トンネル効果により電子がナノ粒子に注入され、放出されていることを示唆しています。このようなナノ粒子に特有の注入・保持特性を利用することで優れた素子を実現したいと思っています。

歓迎:2014(平成26)年度新入生

4月1日に、物理科学コースとナノサイエンス・インスティテュートコースに合計63人の新入生が、物理科学科の新しいメンバーとして入学しました。入学式の後、新入生は履修登録指導全体ガイダンスに出席し、理学部での今後の学修についての説明を受けました。保護者の方々は保護者懇談会に参加していただき、主任挨拶、教員紹介、担任から学科の説明などが行われました。 4月2日は、8時30分からの学生所配布の後、9時から履修登録指導学科別ガイダンスが行われ、配布されたばかりの学生証や総合情報処理センターのアカウントを使って、学内ネットワークにアクセスし、パーソナルコンピュータを操作してWebプロフィールを入力しました。 4月3日は、学部指導懇談会が行われ、物理科学科の教員スタッフと新入生が一つの教室に集いました。主任挨拶、教職員紹介、新入生自己紹介が行われました。昼食の後、新入生は物理学基礎ゼミナールのクラス分け試験を受験しました。 4月4日は、午前9時から履修登録を行いました。各自の興味合わせた科目を選択して登録しました。

写真1:学部指導懇談会での主任挨拶